Исследователи НИУ ВШЭ представили новую архитектуру нейронных сетей, понимающую симметрии мира

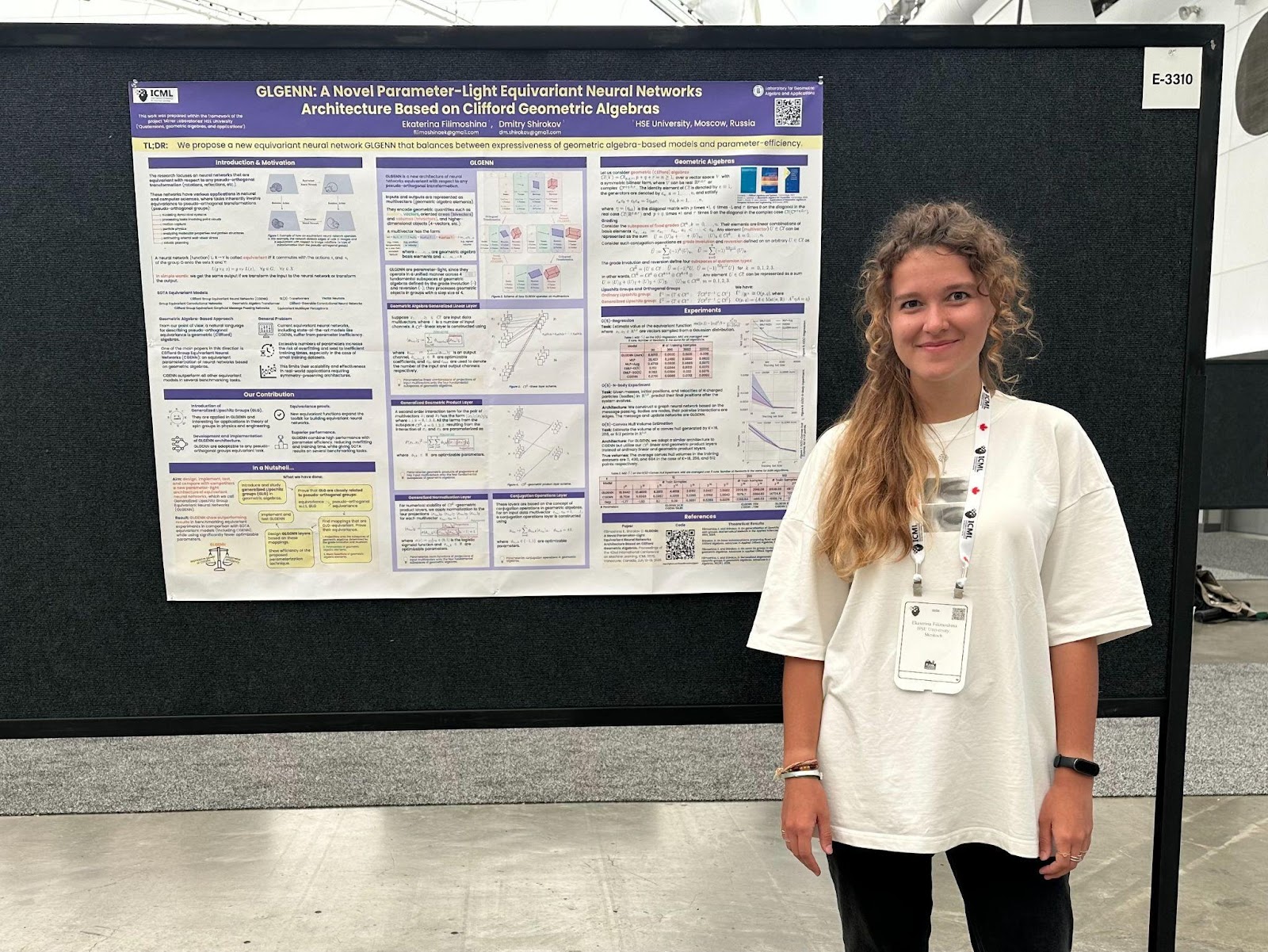

Сотрудники Лаборатории геометрической алгебры и приложений НИУ ВШЭ разработали новую архитектуру нейронных сетей, которая может ускорить и упростить анализ данных в физике, биологии и инженерии. Свое решение ученые представили 16 июля в Ванкувере на ведущей международной конференции по машинному обучению ICML 2025. Текст статьи и исходный код выложены в открытый доступ.

Многие объекты — от молекул до роботов и элементарных частиц — сохраняют свои свойства при повороте или зеркальном отражении. Современные эквивариантные нейросети способны учитывать такие симметрии при обработке данных, что делает их особенно востребованными в научных и технологических задачах — от моделирования химических соединений до анализа физических процессов и распознавания изображений.

Но у этих моделей есть недостаток: за высокую точность приходится платить сложностью. Они требуют огромного количества обучаемых параметров, что делает их тяжеловесными, требовательными к ресурсам и подверженными переобучению, особенно если данных немного.

Сотрудники департамента математики и Лаборатории геометрической алгебры и приложений факультета экономических наук НИУ ВШЭ Екатерина Филимошина и Дмитрий Широков разработали архитектуру GLGENN (Generalized Lipschitz Group Equivariant Neural Networks), которая решает эту проблему. Она позволяет моделям сохранять симметрии в данных, но при этом требует в разы меньше параметров. Добиться этого авторам помог известный математический аппарат — геометрические алгебры Клиффорда — и оригинальный метод разделения весов, который учитывает внутренние алгебраические структуры данных.

«Мы хотели построить модель, которая будет умной, но при этом легкой, — говорит стажер-исследователь Лаборатории геометрической алгебры и приложений ФЭН НИУ ВШЭ Екатерина Филимошина. — GLGENN показывает, что эквивариантные нейросети не обязаны быть громоздкими и сложными. Даже с ограниченными данными они могут обучаться эффективно и без потери качества».

Модель прошла испытания на разнообразных задачах — от симуляции физических процессов до работы с геометрическими данными — и показала результаты, сравнимые или лучшие, чем у существующих методов. При этом GLGENN работает быстрее и эффективнее за счет меньшего числа обучаемых параметров, что делает ее более доступной для практического применения.

Дмитрий Широков

«Эти результаты могут стать шагом к созданию новых нейросетевых инструментов для науки и техники, — добавляет заведующий Лабораторией геометрической алгебры и приложений ФЭН НИУ ВШЭ Дмитрий Широков. — Мы уверены, что подход, основанный на геометрических алгебрах, найдет применение в самых разных областях, включая биоинформатику, робототехнику и геоинформатику».

Участие в ICML стало признанием высокого уровня исследований в области машинного обучения, которые ведутся в НИУ ВШЭ. Ученые планируют развивать архитектуру GLGENN, расширяя ее возможности для работы с новыми типами данных, а также исследовать потенциальное применение модели в задачах физики, робототехники и компьютерного зрения.

Исследование поддержано проектом «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ «Кватернионы, геометрические алгебры и приложения».

Вам также может быть интересно:

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.

Зеленый энергопереход: от мифов к реалиям

В 2025 году в Вышке стартовал стратегический технологический проект (СТП) «Национальный центр социально-экономического и научно-технологического прогнозирования». Институт экономики природных ресурсов и изменения климата ВШЭ формирует прогнозы развития мировой и российской экономики и энергетики с учетом фактора «зеленой трансформации». Игорь Макаров, директор института и руководитель департамент мировой экономики, рассказал о глобальном ландшафте климатического регулирования, «черных лебедях» и роли ИИ в борьбе с изменением климата.

Стратегические технологические проекты Вышки в 2025 году

В 2025 году Высшая школа экономики продолжила участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», обеспечив фокус на технологическое лидерство согласно новой рамке программы «Приоритет-2030». Важный элемент стратегии технологического лидерства университета — стратегические технологические проекты, направленные на создание востребованных наукоемких продуктов и услуг.

Переход к устойчивому развитию требует глубокой структурной трансформации бизнеса

Группа ученых предложила оценивать ESG-трансформацию бизнеса через коэффициент смены партнеров в цепочках сырьевых и сбытовых поставок. Исследователи отмечают, что путь к устойчивости требует глубокой и зачастую затратной перестройки партнерской сети. Этот и другие доклады были представлены на III Международной ежегодной конференции “ESG Corporate Dynamics: the Challenges for Emerging Capital Markets”.

Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как нейросети понимают каламбуры

Международная команда с участием исследователей ФКН НИУ ВШЭ представила KoWit-24 — корпус из 2700 русскоязычных заголовков «Коммерсанта» с игрой слов. Корпус позволил оценить, как искусственный интеллект распознает и объясняет языковую игру. Эксперименты с пятью большими языковыми моделями подтвердили: даже передовые системы пока ошибаются, причем интерпретация игры слов является для них более сложной задачей, чем ее выявление. Результаты работы были представлены на конференции RANLP, cтатья доступна в репозитории Arxiv.org, датасет и код для воспроизведения экспериментов — в GitHub.

МИЭМ и «ИнфоВотч» разработали сценарии для систем защиты информации от внутренних угроз

Сценарии позволяют моделировать инциденты, выявлять и анализировать действия инсайдеров, противодействовать фишинговым атакам, выстраивать политику защиты и готовить заключения по результатам расследований. Они прошли полномасштабную апробацию в рамках чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Вышка Онлайн в четвертый раз стала победителем премии «Эффективное образование»

Проект онлайн-кампуса НИУ ВШЭ «Обучаем навыкам будущего: ИИ-портал Вышки» стал победителем в номинации «Образовательная экосистема года в области ИИ». Награда «Эффективное образование» вручается с 2017 года за лучшие проекты и практики в области корпоративного обучения и развития образования.

Создавать условия для жизни и развивать инфраструктуру: как сделать Сибирь модной

В Вышке проходит Всероссийская научно-практическая конференция «II Тобольские чтения», организованная факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Эксперты, ученые, представители власти, бизнеса и культуры обсуждают вопросы сибиризации России — сдвига центра развития страны к Уралу и Сибири. В работе конференции принял участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

ИИ в науке: страхи и чаяния российских ученых

Искусственный интеллект стал привычным инструментом в ряде стран, однако в российской науке его внедрение пока остается фрагментарным. К такому выводу пришли авторы первого в стране комплексного исследования использования технологий ИИ в научной деятельности. Они провели интервью с ведущими российскими учеными и расспросили их о сферах применения, возможностях и барьерах технологии.

«Снижает трудозатраты»: что дает разработанная в ВШЭ платформа поддержки природно-климатических проектов

В НИУ ВШЭ прошла презентация первой российской цифровой платформы для оценки природно-климатических проектов. Она была разработана в 2025 году в Центре цифровых технологий для природно-климатических проектов НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы карбоновых полигонов. Платформа помогает компаниям и госорганам оценить, где и каким образом реализовывать проекты и какова будет их экономическая эффективность. Инструмент снижает трудозатраты и позволяет принимать быстрые управленческие решения, отметили эксперты.